尽管教育主管部门一再要求,但诸多迹象表明,中小学生之间“量”的竞争势头并未减弱。

从博士生导师的小学生竞赛到失去硕士学位的初中生科技竞赛,还有RFID技术、蒙特卡罗算法、胶质瘤干细胞等。,中小学科技竞赛很多获奖项目都太“超标准”了,一度被怀疑是一群成年人在参赛,也就是“代理人战争”。

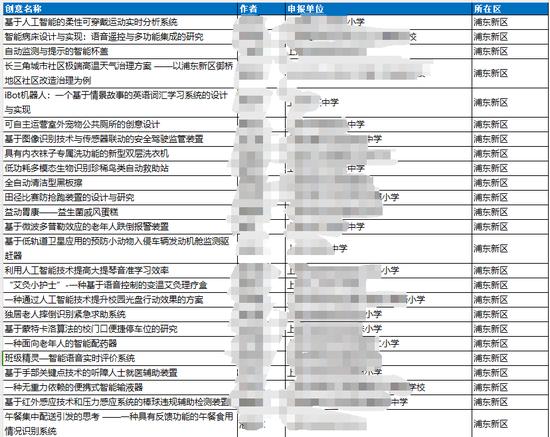

第39届上海市青少年科技创新大赛获奖名单截图。科技创新大赛评委指出,近两年参赛学生人数大幅增加。以上海青少年科技创新大赛为例。作为全市规模最大、参赛人数最多的青少年科技大赛,报名人数再创新高,达到1.5万人,比去年增长11.2%。

第39届上海市青少年科技创新大赛获奖名单截图。科技创新大赛评委指出,近两年参赛学生人数大幅增加。以上海青少年科技创新大赛为例。作为全市规模最大、参赛人数最多的青少年科技大赛,报名人数再创新高,达到1.5万人,比去年增长11.2%。但早在2018年,教育部就明文规定,不得将竞赛和竞赛成绩作为中小学招生的依据。此后,各种措施和文件相继出台。

在升学与竞争“脱钩”的时候,为什么这些中小学生会被“牵扯”进来?

01宝宝累父母累

“大家都累死了。”在陪孩子做完一个“空模型”(航空空太空模型)的现场游戏后,浙江家长西西感叹。

喜喜家的孩子小叶,今年上五年级。从去年开始,她参加各级空模联比赛,一年内连续获得区市级奖项,入围省级比赛;同时,小爷还将参加“3D建模”相关比赛,并考虑参加创客大赛。

预赛几乎占据了孩子们所有的课余时间,家长们不得不轮流陪同。有时候一大早就送孩子去户外训练,陪一天。

时间成本高,钱也要投入。

北京家长卡卡说,高一的迈克今年从三年级开始参赛。小学阶段,竞赛相关费用十几万。比如2017年,为了参加“全国RLC机器人工程挑战赛”,仅比赛和训练就花了13000多元,还有平时2万/年的培训费。

对于一些执着于中奖的家长来说,投入“上不封顶”。

在京小学生家长肖春今年给孩子报了一个境外组织的数学竞赛和一个“白名单”科技竞赛。网上考试采取作弊方式,科技制作由“老师”安排,收费115-150元/课时,被称为“花钱买证”。

希希还吐槽说,在一次乐器比赛中,证书被一个不知名的协会盖章,在“金奖”之上又创造了一个“特别金奖”。

教育部一再强调,义务教育阶段(幼儿期至幼儿期)要严格执行“免试入学”,但现实中“幼儿期”仍存在不同地区的“暗考”,使得一些家长不得不用各种竞赛奖项“刷简历”。

作为一个“有经验的人”,北京的卡卡指出,奥数、奥赛、乐器等竞赛奖项在初中初期是“有帮助的”。哪怕是非白名单比赛,哪怕含金量不会很高,也会写进升学简历。

所谓“非白名单”竞赛,就是教育部门“白名单”之外的违规竞赛,即“黑竞赛”,比如奥数英语竞赛、希望数学、JEA中国,都是教育部通报的违规竞赛。

但是,有的家长为了丰富自己的简历,就“白纸黑字一笔带过”,也就是“白名单”、“黑比赛”。有时候,明知“黑赛”水分很大,周围的同学也因为“都在考试”而被迫“卷”证。

02中考新“捷径”?

当然,也有一些小学生家长注重“长远规划”,提前准备高考。

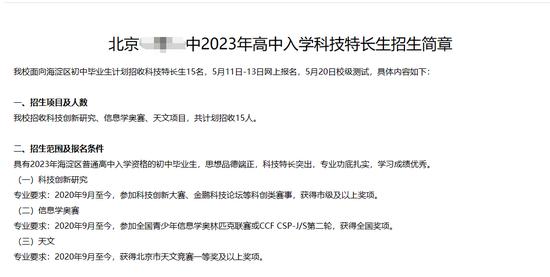

比如教育部明令禁止中考竞赛计分,但一些重点高中有“理工特长生”的名额,一些大学在“强基计划”、“综合评价”中对竞赛有相应的政策倾斜。

科技类事件成为部分高中专项招生的“入场券”。但是,大部分孩子并不适合走竞赛路线。成都教育顾问杨梅表示,由于小学成绩具有“欺骗性”,培训机构利用不良的升学信息,会夸大让孩子参加比赛的“好处”。“经过多年观察,真正能在比赛中取得成绩的不超过5%。”

科技类事件成为部分高中专项招生的“入场券”。但是,大部分孩子并不适合走竞赛路线。成都教育顾问杨梅表示,由于小学成绩具有“欺骗性”,培训机构利用不良的升学信息,会夸大让孩子参加比赛的“好处”。“经过多年观察,真正能在比赛中取得成绩的不超过5%。”就算孩子擅长竞赛,在家长眼里,上学也只是“锦上添花”。

西溪吐槽当地中考政策“每年都在变”,“不知道会往哪个方向走”,对于一些“小众”的比赛,一个学校会开一两个名额。“把希望寄托在这么狭窄的通道上没有太大意义,不如好好准备中考。”

成都一所公立K12学校的校长在之前的采访中指出,一些高中有科技类的特长班,会对学生进行相应的考核,“但一个科技竞赛的奖项永远不会是必要条件”。在北京某高中的招生简章上,中考理科生的分数占了60%。

进入高中阶段,只能走几个顶尖的“竞赛生”。卡卡说,迈克获得省级“夺奥赛”一等奖后,不敢冒险冲“全国一”,决定休学一年准备高考。“没有相对较高的成绩,考‘强基础’是不会被录取的。”

但是,对于有特殊天赋的孩子来说,竞争是一条“好出路”。

广东某市一名初三学生的家长伊米说,当地一所重点高中会提前签下有竞争能力的学生,其中有学生总分很低,在初中成绩排名200多名,却因为数学优秀被学校提前录取。“只能靠竞赛坚持到最后,不然高中读不下去。”

让兴趣回归兴趣

当然,竞争对深造也不是没有好处。

除了奖项“奖金”,西西发现,在备考过程中学到的数理化知识会“反哺”课堂上的学习;而且,为了参加比赛,孩子有了更多的学习动力。

但比赛的初衷不可能只是“为了深造”。受访者普遍指出,在竞赛中屡屡获奖的学生,往往本身就有足够的兴趣和天赋。"简单地把比赛作为深造的捷径是不可取的."“孩子因为辅导中了奖,以后走路都很困难。”

不过有些家长的苦衷也可以理解。他们害怕“天才”被耽误,“普瓦”落后,为了“多轨多路”到处参加比赛。但是,教育不是简单的“做加法”,更不可能拔苗助长。适合的才是最好的。

在错误的方向上盲目“滚动”,不仅不利于孩子的成长,还会降低“滚动”的边际收益,浪费时间和金钱。

近年来,教育部越来越有决心打破“培养-竞赛-升学”的利益链条,在平衡中小学教育资源、打击“拔尖”招生等方面的力度越来越大。今年很多家长发现北京很多中学取消了开放日。没有简历和面试,各种竞赛证书在升学中也会逐渐失去用处。

正如21世纪教育研究院院长熊丙奇曾经指出的,要控制竞争,扭转“功利主义教育观”,必须建立新的教育评价体系,减少利益和特长的功利色彩,让利益真正回归利益。

毕竟,如果把所有的评价指标都变成考试、套路、内卷,把孩子硬生生“卷”成“标准配置”,那么异化的不仅仅是比赛,还有孩子自己。

AI时代的到来,相比报什么班,参加什么比赛,如何让孩子有持续的竞争力和适应力?这可能才是教育工作者真正应该思考的问题。

(应采访对象要求,西西、小叶、卡卡、迈克、一米均为化名。)

原标题:聚焦中小学竞赛:题目让医生捏把汗,获奖项目太“超一流”